ブログ

不適切保育について、心理学の面から専門的に学ぶ事ではっきりと分かったように感じました。

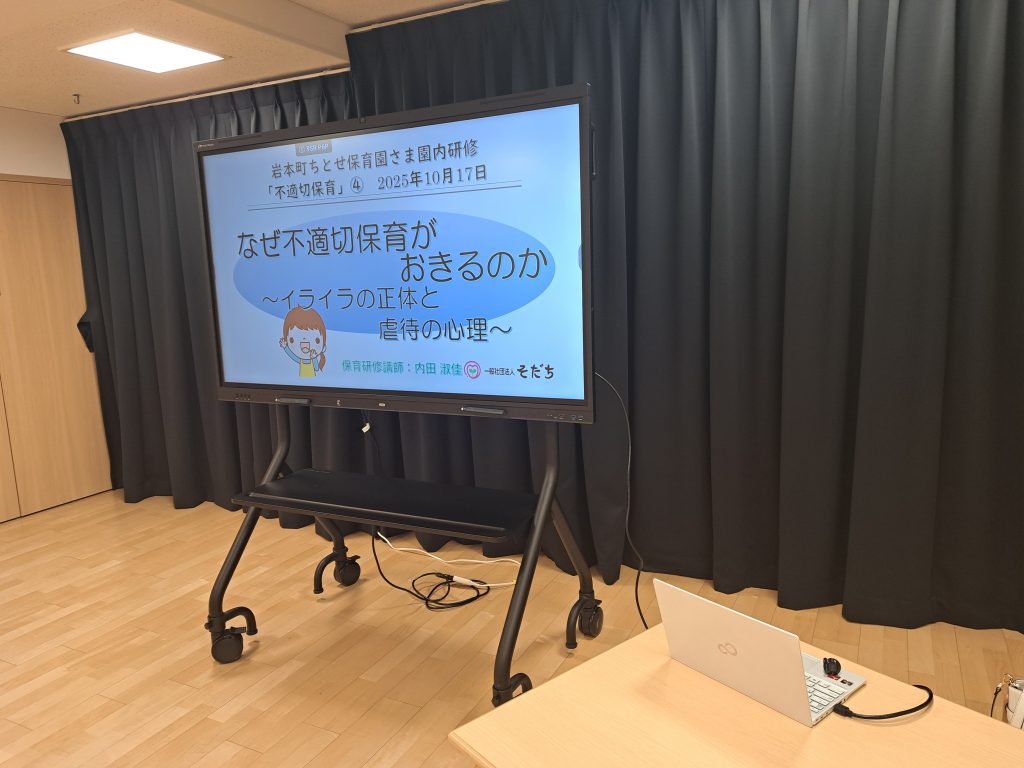

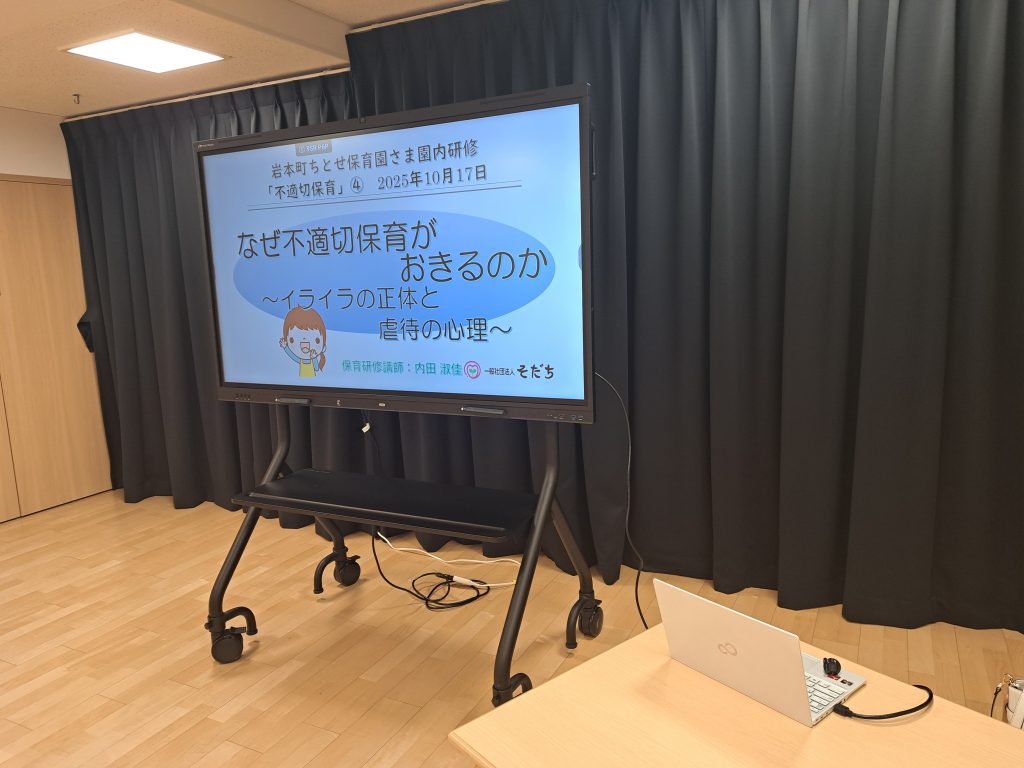

ご依頼をいただき、園内研修の講師を務めさせていただきました。

テーマは「不適切保育」です。

こんにちは!

子どもの育ちを応援します!

一般社団法人そだち 内田淑佳(うちだよしか)です。

園長先生からお問合せをいただきました。

「不適切保育」をテーマに園内研修をしたい

とのことで

どんな内容にしようか…と

打ち合わせをさせていただきました。

こちらからの提案を検討いただき

4回の研修を企画していただきました。

①子どもの人権尊重と発達におよぶ影響

②子どもを大切にする言葉がけ~不適切保育を考える~

③不適切保育を予防する~よいよい保育のためのチームワーク~

④なぜ不適切保育がおきるのか~イライラの正体と虐待の心理~

7月から1回ずつ

①~③はオンライン(Zoom)で

④は園さまにお伺いしての研修となりました。

岩本町ちとせ保育園さま

先日、お伺いしました!!

Zoomで何度もお話していましたので

やっと、いよいよお会いできる!!と

かなりテンションあがりました(笑)

先生方が

とても意欲的で

回を重ねるごとに

保育について

より深く考えてくださっていて。

保育の終わってからの時間になり

外観は暗い写真になってしまいましたが

園内はとてもキレイで

あかるく

かわいい園さんでしたよ!

水道はこんな⇓

ワークでも

活発にディスカッションしてくださいました!

いただいたご感想の

一部をご紹介します。

●子どもたちが自分の思う行動とちがう行動をするとイライラしたり、指導力のない自分をイヤになったりすることもあったが、今回の研修を通して「思いどおりにさせたがっている自分」に気付くことができた。

●自分で自分を満たしておく=精神的に大人という言葉がとても身にしみました。マズローの5段階欲求の図を見て、自分はどこが欠けやすいのか、目で見てわかるのがとても良かった。

●0歳児だと言葉でのやりとりができない。言葉が出ないからコントロールをしようとしてしまうことがあるので、イライラしたら5、6秒数えてみる。コミュニケーション 受け取る人もおたがい、相手に思いやりをもつことの大切さ。自分の欲求を満たすだけではなくて、相手のことを満たせるような関わりができるようにしていきたい。

●不適切な保育とはどのようなことかを改めて考え、自分の日々の保育を振り返る良い機会となった。

こうなってほしいと大人が考えている姿にならないと行きすぎた指導になったり、不適切な言葉掛けや関わりが生まれるということ。子どもを大人の思い通り(スケジュール)に進めるではなく、子ども主体の保育を大切にしていきたい。

また、どのような言葉掛けが良いか、言い換えはとても勉強になった。

肯定的な表現をした方が肯定的な行動にうつしやすい。強制命令になる言葉掛けも、こどものやることそのものを制限してしまうので、交換条件の言葉掛け等、保育の中での言葉も工夫していきたいと思った。

またチームで環境をつくっていくということ、目的の共有だったり、よりよい環境を考えるということも大切ということを学んだ。目的の共有、連携をとるにはコミュニケーシンのとり方も大切でみんなチームメイト、受け取り方に意識して、よりよい環境で同じ目的をもって保育できるようにしていきたい。

●4回の研修を通して「1人では子育てできない」「目的を間違えてはいけない」ということを改めて考える機会となりました。

栄養士なので子どもと関わる機会は保育士と比べるとかなり少ないですが、一緒に給食を食べたり、食育をする時に関わったり、廊下でお話ししたりすることもあるので、その際にどのような言葉がけをしたらよいのか、どのような言葉がけは不適切なのかを知ることができました。

子どもにとって危険な時(クッキングの際、包丁やピーラー、ホットプレートを使用している時)以外は否定的な言葉を使わず、子ども自身が主体となるよう、子ども自身が自ら動けるような言葉をかけるようにしていきたいと思いました。

どうしても忙しさで「早くして」と言ってしまいがちですが、それは子どもには関係なく大人の都合でしかないということを心に、これからも子どもたちと関わりたいなと思います。

●日々の保育の中で、心に余裕やゆとりをもっていくことで、不適切保育や虐待はおこることがなくなるのだと思った。保育士として子どもたちにどのように声掛けや働きかけを行ったらよいのか、困っている時の援助の仕方などを改めて考えていくきっかけになった。普段から意識して保育を行っているつもりであっても、気が付いたら子どもたちに対して、不適切な言葉掛けを行ってしまっているのではと思うこともあり、再度自分の保育について見直していこうと思った。

●日々の活動でどうしてもイライラしてしまうことはあるが、“コントロールをしようとしない”を胸にしまい再度気をつけていきたいと思えた。研修のたびに気をつけようと思えることもあり、良い時間になった。

時間に追われない時はゆったりと過ごせているが、そんな時こそ気をつけ、子どもがうまく自分で意欲的になれる働きがけをしていこうと思えた。

ありがとうございました!!!

●最近、研修を受けてから、自分の言葉や関わりを見直す場面が増えていきました。意識を向けて保育をしていくと、今まで気がつかなかった所にも、小さな発見があるなと感じることが多かったです。いろんな方面から日々の保育を見つめなおした時に、保育って大変だなあと改めて感じることが多かったのですが、その分やりがいも改めて感じました。

子どもたちがイキイキと過ごせるように、職員の私たちも楽しく過ごす働いていけるよう、園のみんなと協力していけたらと思いました。

●全4回の研修、ありがとうございました。今回の研修を通して一番に思ったことは言葉の大切さです。保育を行う上ではコミュニケーションが不可欠であり、その中心となるのが言葉だと思います。人が生活する中で当たり前に使うものだからこそ、深く考えずに発信し、無意識に人のことを傷つけてしまう可能性があることを改めて理解する必要があると感じました。そして、言葉を向ける対象が子どもであっても、保護者や保育者といった大人であっても、同じように相手を想い、適切な言葉や言い回しを選択していきたいです。

また、日々の保育の中で、つい子どもの力を育てるという考えになりがちですが、あくまでも大人は子どもが育つサポートをする役割であるということも忘れずにいたいです。大人の都合の良いように動かすのではなく、その場面で子どもがどのような援助を必要としているかを組み取り、支える意識を持つことで、不適切なかかわりをすることが無いようにしていきたいと思います。

●13回目の研修で教えていただいた『チームワーク』についてが印象に残っています。【共通の目標】を達成するために何が必要なのか。コミュニケーションの取り方では、受けとめ方など相手への思いやりを改めて考えられる時間になりました。まずは“心を健康”にすることを大切にしていきたいです。(ストレスをどう満たしていくのかも、自分で考え行動していく。)

●日々行っている保育のなかで、何度か同じことを言った時に伝わっておらず繰り返したり、わざとやろうとしない&いけないと言われたことをやってしまう子に対しての言素がけに苦戦することある…。

今回の研修を受けて、伝え方の工夫1つで自分も相手も心が変わることを学びました。今後も実践していきたいです。

●ニュースでも不適切保育について見る機会に多く、考えさせられるテーマだった。決して許されることではない反面、そのような事がどうして起きてしまうのか、同業としてその背景を考えてしまう。

余裕がないことや職場の環境、雰囲気など様々であろう。配置の見直しや処遇改善は現場にいると、なかなか進まないと感じることが多い(世間的に)。

また、職場の雰囲気でいうと、ある程度の関係性があると申しにくいこともある。そんな中で園長や主任、副主任が頼りやすい、相談しやすい人であると助かる。もちろん同僚同士で話しやすいことも大切だ。一社会人としてみんながすごしやすい職場作りへの協力、努力は忘れてはいけない.プレッシャーや正義感のいきすぎが起こらないための余裕も必要だ。

子どもたちを型にはめるのではなく、経験を補償し、個々の反応を違ったひとりの人間として認められる、楽しい保育がしたい。保護者とも大好きな子どもという共通の“好き”を通して、おだやかな関係を築き、共に成長を助ける同士でいられる関係性でいたい。おだやかな日々が不適切をなくすと思う。

●不適切保育について心理学の面から、専門的に学ぶ事ではっきりと分かったように感じました。日頃の保育で「あれ?」っと思う事や「やり過ぎたかな?」と感じる事が大切で、未然に防ぐことが、チームで保育をすることの意義だと感じました。心の不健康が全研修を通してキーワードになっており、私自身、日常から、「自分の機嫌は自分でとる」をキーワード(モットー)にしているので、これからも健康に過ごし、おだやかに保育できればなと感じました。

●日々、保育の現場も変化し、この仕事を始めてから現在まで、アップデートの毎日だった様な気がします。この研修を受けて、改めて初心に戻る気もします。ありがとうございました。

心理のお話も

しっかり聴いて、ご理解くださり

自分を振り返る機会にしてくださいました。

何より

園長先生から

この研修を通して、

以前にも増して、職員同士

互いを思いやり、協力する姿が増えた

ということを

伺いまして、

たいへん嬉しく思いました。

ご縁をいただき

本当にありがとうございました。

先生たちが

楽しく保育をしていくことで

子どもたちも

楽しく

のびのびと

育っていくこと

今後も

応援させていただきます!!

メンバー限定♡オンラインサロン

メンバー限定♡オンラインサロン

♡ご案内ページはコチラ♡

※現在お申込み頂ける研修・講座はコチラから

※保育士のためのコミュニケーション講座

心理学・対人スキル・人材育成

(少人数制で、リアルなお悩みを解決する講座です)

オンライン受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

※子どもの発達心理アドバイザー養成講座

(子どもの発達心理、発達過程、発達障害を専門的に学ぶ講座です)

オンラインで個別受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

一般社団法人そだち

代表&心理・保育研修講師

内田淑佳(うちだよしか)

個人セッションご案内はコチラ

Follow @UchidaYoshika

「一般社団法人そだち」公式LINE

悩みごと、相談などメッセージしてください!

テーマは「不適切保育」です。

こんにちは!

子どもの育ちを応援します!

一般社団法人そだち 内田淑佳(うちだよしか)です。

園長先生からお問合せをいただきました。

「不適切保育」をテーマに園内研修をしたい

とのことで

どんな内容にしようか…と

打ち合わせをさせていただきました。

こちらからの提案を検討いただき

4回の研修を企画していただきました。

①子どもの人権尊重と発達におよぶ影響

②子どもを大切にする言葉がけ~不適切保育を考える~

③不適切保育を予防する~よいよい保育のためのチームワーク~

④なぜ不適切保育がおきるのか~イライラの正体と虐待の心理~

7月から1回ずつ

①~③はオンライン(Zoom)で

④は園さまにお伺いしての研修となりました。

岩本町ちとせ保育園さま

先日、お伺いしました!!

Zoomで何度もお話していましたので

やっと、いよいよお会いできる!!と

かなりテンションあがりました(笑)

先生方が

とても意欲的で

回を重ねるごとに

保育について

より深く考えてくださっていて。

保育の終わってからの時間になり

外観は暗い写真になってしまいましたが

園内はとてもキレイで

あかるく

かわいい園さんでしたよ!

水道はこんな⇓

ワークでも

活発にディスカッションしてくださいました!

いただいたご感想の

一部をご紹介します。

●子どもたちが自分の思う行動とちがう行動をするとイライラしたり、指導力のない自分をイヤになったりすることもあったが、今回の研修を通して「思いどおりにさせたがっている自分」に気付くことができた。

●自分で自分を満たしておく=精神的に大人という言葉がとても身にしみました。マズローの5段階欲求の図を見て、自分はどこが欠けやすいのか、目で見てわかるのがとても良かった。

●0歳児だと言葉でのやりとりができない。言葉が出ないからコントロールをしようとしてしまうことがあるので、イライラしたら5、6秒数えてみる。コミュニケーション 受け取る人もおたがい、相手に思いやりをもつことの大切さ。自分の欲求を満たすだけではなくて、相手のことを満たせるような関わりができるようにしていきたい。

●不適切な保育とはどのようなことかを改めて考え、自分の日々の保育を振り返る良い機会となった。

こうなってほしいと大人が考えている姿にならないと行きすぎた指導になったり、不適切な言葉掛けや関わりが生まれるということ。子どもを大人の思い通り(スケジュール)に進めるではなく、子ども主体の保育を大切にしていきたい。

また、どのような言葉掛けが良いか、言い換えはとても勉強になった。

肯定的な表現をした方が肯定的な行動にうつしやすい。強制命令になる言葉掛けも、こどものやることそのものを制限してしまうので、交換条件の言葉掛け等、保育の中での言葉も工夫していきたいと思った。

またチームで環境をつくっていくということ、目的の共有だったり、よりよい環境を考えるということも大切ということを学んだ。目的の共有、連携をとるにはコミュニケーシンのとり方も大切でみんなチームメイト、受け取り方に意識して、よりよい環境で同じ目的をもって保育できるようにしていきたい。

●4回の研修を通して「1人では子育てできない」「目的を間違えてはいけない」ということを改めて考える機会となりました。

栄養士なので子どもと関わる機会は保育士と比べるとかなり少ないですが、一緒に給食を食べたり、食育をする時に関わったり、廊下でお話ししたりすることもあるので、その際にどのような言葉がけをしたらよいのか、どのような言葉がけは不適切なのかを知ることができました。

子どもにとって危険な時(クッキングの際、包丁やピーラー、ホットプレートを使用している時)以外は否定的な言葉を使わず、子ども自身が主体となるよう、子ども自身が自ら動けるような言葉をかけるようにしていきたいと思いました。

どうしても忙しさで「早くして」と言ってしまいがちですが、それは子どもには関係なく大人の都合でしかないということを心に、これからも子どもたちと関わりたいなと思います。

●日々の保育の中で、心に余裕やゆとりをもっていくことで、不適切保育や虐待はおこることがなくなるのだと思った。保育士として子どもたちにどのように声掛けや働きかけを行ったらよいのか、困っている時の援助の仕方などを改めて考えていくきっかけになった。普段から意識して保育を行っているつもりであっても、気が付いたら子どもたちに対して、不適切な言葉掛けを行ってしまっているのではと思うこともあり、再度自分の保育について見直していこうと思った。

●日々の活動でどうしてもイライラしてしまうことはあるが、“コントロールをしようとしない”を胸にしまい再度気をつけていきたいと思えた。研修のたびに気をつけようと思えることもあり、良い時間になった。

時間に追われない時はゆったりと過ごせているが、そんな時こそ気をつけ、子どもがうまく自分で意欲的になれる働きがけをしていこうと思えた。

ありがとうございました!!!

●最近、研修を受けてから、自分の言葉や関わりを見直す場面が増えていきました。意識を向けて保育をしていくと、今まで気がつかなかった所にも、小さな発見があるなと感じることが多かったです。いろんな方面から日々の保育を見つめなおした時に、保育って大変だなあと改めて感じることが多かったのですが、その分やりがいも改めて感じました。

子どもたちがイキイキと過ごせるように、職員の私たちも楽しく過ごす働いていけるよう、園のみんなと協力していけたらと思いました。

●全4回の研修、ありがとうございました。今回の研修を通して一番に思ったことは言葉の大切さです。保育を行う上ではコミュニケーションが不可欠であり、その中心となるのが言葉だと思います。人が生活する中で当たり前に使うものだからこそ、深く考えずに発信し、無意識に人のことを傷つけてしまう可能性があることを改めて理解する必要があると感じました。そして、言葉を向ける対象が子どもであっても、保護者や保育者といった大人であっても、同じように相手を想い、適切な言葉や言い回しを選択していきたいです。

また、日々の保育の中で、つい子どもの力を育てるという考えになりがちですが、あくまでも大人は子どもが育つサポートをする役割であるということも忘れずにいたいです。大人の都合の良いように動かすのではなく、その場面で子どもがどのような援助を必要としているかを組み取り、支える意識を持つことで、不適切なかかわりをすることが無いようにしていきたいと思います。

●13回目の研修で教えていただいた『チームワーク』についてが印象に残っています。【共通の目標】を達成するために何が必要なのか。コミュニケーションの取り方では、受けとめ方など相手への思いやりを改めて考えられる時間になりました。まずは“心を健康”にすることを大切にしていきたいです。(ストレスをどう満たしていくのかも、自分で考え行動していく。)

●日々行っている保育のなかで、何度か同じことを言った時に伝わっておらず繰り返したり、わざとやろうとしない&いけないと言われたことをやってしまう子に対しての言素がけに苦戦することある…。

今回の研修を受けて、伝え方の工夫1つで自分も相手も心が変わることを学びました。今後も実践していきたいです。

●ニュースでも不適切保育について見る機会に多く、考えさせられるテーマだった。決して許されることではない反面、そのような事がどうして起きてしまうのか、同業としてその背景を考えてしまう。

余裕がないことや職場の環境、雰囲気など様々であろう。配置の見直しや処遇改善は現場にいると、なかなか進まないと感じることが多い(世間的に)。

また、職場の雰囲気でいうと、ある程度の関係性があると申しにくいこともある。そんな中で園長や主任、副主任が頼りやすい、相談しやすい人であると助かる。もちろん同僚同士で話しやすいことも大切だ。一社会人としてみんながすごしやすい職場作りへの協力、努力は忘れてはいけない.プレッシャーや正義感のいきすぎが起こらないための余裕も必要だ。

子どもたちを型にはめるのではなく、経験を補償し、個々の反応を違ったひとりの人間として認められる、楽しい保育がしたい。保護者とも大好きな子どもという共通の“好き”を通して、おだやかな関係を築き、共に成長を助ける同士でいられる関係性でいたい。おだやかな日々が不適切をなくすと思う。

●不適切保育について心理学の面から、専門的に学ぶ事ではっきりと分かったように感じました。日頃の保育で「あれ?」っと思う事や「やり過ぎたかな?」と感じる事が大切で、未然に防ぐことが、チームで保育をすることの意義だと感じました。心の不健康が全研修を通してキーワードになっており、私自身、日常から、「自分の機嫌は自分でとる」をキーワード(モットー)にしているので、これからも健康に過ごし、おだやかに保育できればなと感じました。

●日々、保育の現場も変化し、この仕事を始めてから現在まで、アップデートの毎日だった様な気がします。この研修を受けて、改めて初心に戻る気もします。ありがとうございました。

心理のお話も

しっかり聴いて、ご理解くださり

自分を振り返る機会にしてくださいました。

何より

園長先生から

この研修を通して、

以前にも増して、職員同士

互いを思いやり、協力する姿が増えた

ということを

伺いまして、

たいへん嬉しく思いました。

ご縁をいただき

本当にありがとうございました。

先生たちが

楽しく保育をしていくことで

子どもたちも

楽しく

のびのびと

育っていくこと

今後も

応援させていただきます!!

メンバー限定♡オンラインサロン

メンバー限定♡オンラインサロン♡ご案内ページはコチラ♡

※現在お申込み頂ける研修・講座はコチラから

※保育士のためのコミュニケーション講座

心理学・対人スキル・人材育成

(少人数制で、リアルなお悩みを解決する講座です)

オンライン受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

※子どもの発達心理アドバイザー養成講座

(子どもの発達心理、発達過程、発達障害を専門的に学ぶ講座です)

オンラインで個別受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

一般社団法人そだち

代表&心理・保育研修講師

内田淑佳(うちだよしか)

個人セッションご案内はコチラ

Follow @UchidaYoshika

「一般社団法人そだち」公式LINE

悩みごと、相談などメッセージしてください!

New Article

Archive

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2017年1月

- 2016年2月

- 2014年4月