ブログ

なぜ発達障害を「神経発達症」というの?

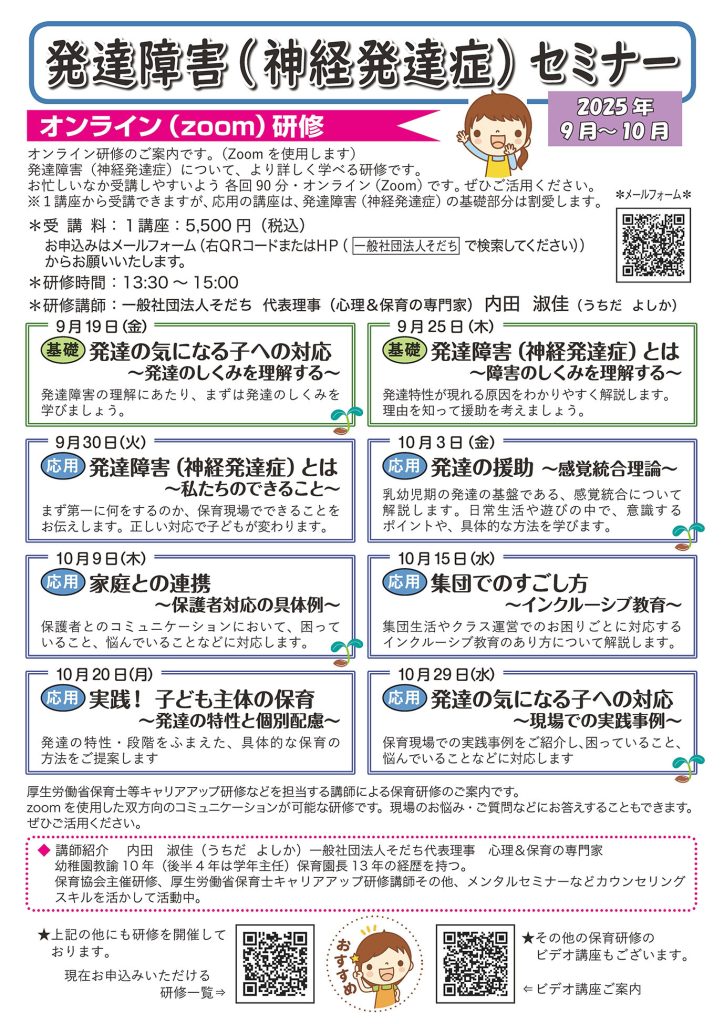

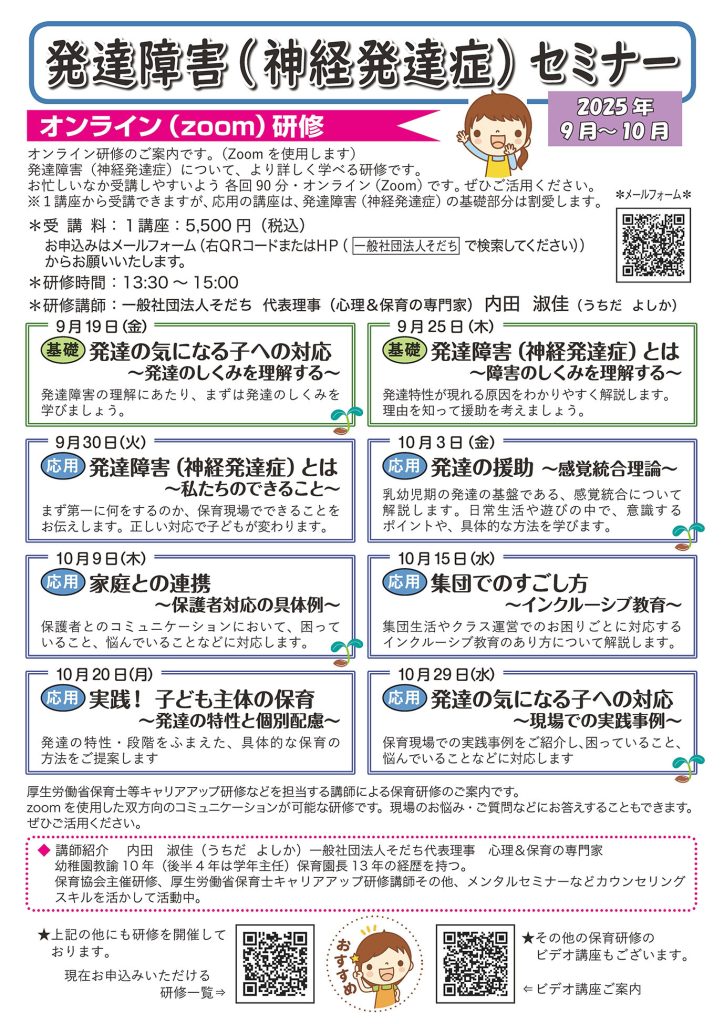

この秋は

発達障害(神経発達症)セミナーを行います。

こんにちは!

子どもの育ちを応援します!

一般社団法人そだち 内田淑佳(うちだよしか)です。

「発達障害」という名称から

「神経発達症」という表記に変更があったのが

2022年「DSM-5-TR」

(邦訳は2023年)

「DSM」とは

米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」

「-5-TR」とは

第5版のテキストリビジョン(本文改定)のことです。

多くの病気(疾患)が

~障害 という言い方から

~症 に変更されたことが

大きな特徴です。

なぜ、このような変更が行われたのか。

これは

時代の変化による

環境の変化を捉えたものであり

病気への理解、

認知を高めるという意図と

精神の疾患は

症状のあるご本人の

視点に立ち

考えられるものでなければならない

ということ。

その症状は

一人一人

違うものであり

そこにこそ

フォーカスすべきであると

私は考えます。

この秋は

発達障害(神経発達症)セミナーを行います。

基礎の2講座で

発達障害(神経発達症)を

しっかりと理解できる内容となっております。

基礎の1

「発達の気になる子への対応~発達の仕組みを理解する~」

この講座で

「発達」というもの

そのものを理解します。

「発達」が理解できてはじめて

「発達の障害」がわかるというもの。

子どもが

どのように発達をしていくのかを知ることで

発達の気になる子への対応が

わかるようになります。

そして

基礎の2

「発達障害(神経発達症)とは~障害の仕組みを理解する~」

ここで

さきほどの「DSM-5-TR」の話をします。

発達障害とは

子どもの発達=脳神経の発達

のところに

何らかの問題がおきている状態をいいます。

そして

ここでは「スペクトラム」の解説をします。

どの病気もすべて

「スペクトラム」であり

私たち人間はみな

「スペクトラム」である。

他におススメは

「発達の援助~感覚統合理論~」です。

実際にこの「感覚統合理論」で

子どもさんへのアプローチ方法が

わかります。

現場で

たくさんの子どもさんが

しっかり伸びています。

そして

最も大切なことは

「発達障害(神経発達症)とは~私たちのできること~」

の講座の中でお話しています。

この講座では

発達障害(神経発達症)の当事者の

みなさまが

自分の人生を振り返って語っておられることを

参考に

「人生にとって大切なこと」をお話します。

ズバリ言うと

二次障害についてです。

発達障害(神経発達症)のあることで

起きてくる

二次障害を予防したい。

それが

乳幼児期の子どもたちに関わる

私たちにできること

いえ、

するべきこと

だと考えるからです。

メンバー限定♡オンラインサロン

メンバー限定♡オンラインサロン

♡ご案内ページはコチラ♡

※現在お申込み頂ける研修・講座はコチラから

※保育士のためのコミュニケーション講座

心理学・対人スキル・人材育成

(少人数制で、リアルなお悩みを解決する講座です)

オンライン受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

※子どもの発達心理アドバイザー養成講座

(子どもの発達心理、発達過程、発達障害を専門的に学ぶ講座です)

オンラインで個別受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

一般社団法人そだち

代表&心理・保育研修講師

内田淑佳(うちだよしか)

個人セッションご案内はコチラ

Follow @UchidaYoshika

「一般社団法人そだち」公式LINE

悩みごと、相談などメッセージしてください!

発達障害(神経発達症)セミナーを行います。

こんにちは!

子どもの育ちを応援します!

一般社団法人そだち 内田淑佳(うちだよしか)です。

「発達障害」という名称から

「神経発達症」という表記に変更があったのが

2022年「DSM-5-TR」

(邦訳は2023年)

「DSM」とは

米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」

「-5-TR」とは

第5版のテキストリビジョン(本文改定)のことです。

多くの病気(疾患)が

~障害 という言い方から

~症 に変更されたことが

大きな特徴です。

なぜ、このような変更が行われたのか。

これは

時代の変化による

環境の変化を捉えたものであり

病気への理解、

認知を高めるという意図と

精神の疾患は

症状のあるご本人の

視点に立ち

考えられるものでなければならない

ということ。

その症状は

一人一人

違うものであり

そこにこそ

フォーカスすべきであると

私は考えます。

この秋は

発達障害(神経発達症)セミナーを行います。

基礎の2講座で

発達障害(神経発達症)を

しっかりと理解できる内容となっております。

基礎の1

「発達の気になる子への対応~発達の仕組みを理解する~」

この講座で

「発達」というもの

そのものを理解します。

「発達」が理解できてはじめて

「発達の障害」がわかるというもの。

子どもが

どのように発達をしていくのかを知ることで

発達の気になる子への対応が

わかるようになります。

そして

基礎の2

「発達障害(神経発達症)とは~障害の仕組みを理解する~」

ここで

さきほどの「DSM-5-TR」の話をします。

発達障害とは

子どもの発達=脳神経の発達

のところに

何らかの問題がおきている状態をいいます。

そして

ここでは「スペクトラム」の解説をします。

どの病気もすべて

「スペクトラム」であり

私たち人間はみな

「スペクトラム」である。

他におススメは

「発達の援助~感覚統合理論~」です。

実際にこの「感覚統合理論」で

子どもさんへのアプローチ方法が

わかります。

現場で

たくさんの子どもさんが

しっかり伸びています。

そして

最も大切なことは

「発達障害(神経発達症)とは~私たちのできること~」

の講座の中でお話しています。

この講座では

発達障害(神経発達症)の当事者の

みなさまが

自分の人生を振り返って語っておられることを

参考に

「人生にとって大切なこと」をお話します。

ズバリ言うと

二次障害についてです。

発達障害(神経発達症)のあることで

起きてくる

二次障害を予防したい。

それが

乳幼児期の子どもたちに関わる

私たちにできること

いえ、

するべきこと

だと考えるからです。

※オンライン(Zoom)です。

メンバー限定♡オンラインサロン

メンバー限定♡オンラインサロン♡ご案内ページはコチラ♡

※現在お申込み頂ける研修・講座はコチラから

※保育士のためのコミュニケーション講座

心理学・対人スキル・人材育成

(少人数制で、リアルなお悩みを解決する講座です)

オンライン受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

※子どもの発達心理アドバイザー養成講座

(子どもの発達心理、発達過程、発達障害を専門的に学ぶ講座です)

オンラインで個別受講もできます!

詳細はコチラのページをご覧ください。

一般社団法人そだち

代表&心理・保育研修講師

内田淑佳(うちだよしか)

個人セッションご案内はコチラ

Follow @UchidaYoshika

「一般社団法人そだち」公式LINE

悩みごと、相談などメッセージしてください!

New Article

Archive

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年2月

- 2017年1月

- 2016年2月

- 2014年4月